Этими словами начинается духовное завещание выдающего мастера батальной живописи академика Николая Самокиша, оставленное ученикам и всем будущим поколениям художников: «Рисуйте правдой, любите своё дело, тратьте на каждое полотно столько времени, пока оно не заиграет перед вами красками подлинно художественного мастерства». Сам Николай Семёнович достиг этой высочайшей вершины: каждое его полотно играет красками подлинного художественного мастерства.

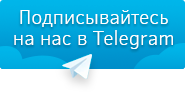

Портрет Н.С. Самокиша

Родился мастер на Украине в Нежине 25 сентября 1860 года. Дошкольные годы провёл в старинном казацком селе Носовке в семье деда по матери черниговского казака Дмитрия Ивановича Сеника. В селе сохранялись памятники далёкого боевого прошлого. В центре – остатки вала и рва, ограждавших поселение от грабительских набегов крымских татарских орд. На главной площади стояли пушки времён Богдана Хмельницкого. В кладовой деда висела большая казацкая сабля, принадлежавшая прадеду – предмет восхищения маленького Мыколы. Как знать, может быть, это окружение и повиляло впоследствии на выбор художником любимого жанра. Вернувшись в Нежин, он окончил 4 класса историко-филологического института, созданного на базе «гимназии высших наук и лицея князя Безбородко» – знаменитого учебного заведения, в котором в свое время учился Николай Гоголь.

Знаменитым Николай Самокиш стал в России. Здесь он получил прекрасное образование в Санкт-Петербурге в Императорской академии художеств. Уже в студенчестве добился значительных успехов: за картину «Возвращение войск на родину» получил первую малую золотую медаль, вскоре к ней добавилась вторая – за картину «Эпизод из битвы при Малом Ярославце». А его картину «Прогулка» приобрёл для своей галереи Павел Третьяков. В 1885 году за дипломную работу «Русская кавалерия возвращается после атаки на неприятеля под Аустерлицем в 1805 году» получил большую золотую медаль, а в 1890 за работу «Табун орловских рысистых маток» был удостоен звания академика. В отзыве Академии художеств ещё в январе 1895 года, когда будущей мировой знаменитости было всего 35 лет, отмечалось: «Н.С. Самокиш своими трудами в области искусства приобрел себе славу талантливого художника и как иллюстратор художественных изданий принадлежит к числу очень немногих в России, могущих соперничать по существу с лучшими зарубежными иллюстраторами».

Ему были подвластны все жанры, но любимой стала батальная живопись. Своё профессиональное пристрастие сам художник объяснил так: «Я выбрал своей специальностью батальную живопись, так как считаю войну величайшей трагедией человечества». И изображал эту трагедию с предельной экспрессией, достигая высшей степени драматизма.

После того как эффектная по динамике и колориту картина «Четверня на повороте» была в 1900 году отмечена медалью на престижной Всемирной Парижской выставке, художника привлекли к иллюстрированию одного из лучших образцов книгоиздания конца XIX – начала XX века двухтомника «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси», над которым работали такие знаменитости, как Репин, Суриков, Серов, Васнецов. Позже он проиллюстрировал 456 работами двухтомник Г. Раде «23 000 миль на яхте «Тамара»: Путешествие Их Императорских Высочеств Великих Князей Александра и Сергия Михайловичей в 1890-1891 годах», четырёхтомный труд Н. Кутепова «Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси», «Подвиг 300-летнего служения России Государей Дома Романовых», которые стали жемчужинами книгоиздательского искусства. Текст исследования А. Валуевой «Севастополь и его славное прошлое», ставшего библиографической редкостью, также оживляют 34 рисунка Самокиша.

Н.С. Самокиш. «Тройка (на разгоне)», 1905 г.

В мае 1904 года художник по заданию журнала «Нива» уезжает на поля сражений русско-японской войны. Результатом поездки стал альбом «Война 1904–1905. Из дневника художника». В выразительных экспрессивных рисунках в одном из самых массовых иллюстрированных журналов о русско-японской войне «Летопись войны с Японией» художнику удалось ярко и правдиво передать самоотверженность русских солдат. Наиболее знаменитая из картин того времени – «Ляоян». Это полотно, посвящённое одной из самых жестоких битв между русской и японской армиями, в 1910 году поместили в военную галерею Зимнего дворца.

С именем Николая Самокиша связно развитие художественного образования в Крыму, куда он переехал по настоянию врачей. Здесь в полную силу развился его педагогический талант, который начал проявляться в 1911 году после назначения руководителем батальной мастерской Императорской академии художеств. Художник коренным образом изменил существующую систему обучения, выдвинув на первый план работу на пленэре, чего до него не было. Причём он организовывал работу на открытом воздухе так, что студенты знакомились с натурой в непосредственном соприкосновении с ней. Обязательными стали в числе предметов академического курса обучение верховой езде, владению оружием, посещение зрелищ, на которых учащиеся наблюдали движение лошадей и посадку всадников.

Во время Первой мировой войны он не раз выезжал с учениками на фронт, чтобы, как писал, «увидеть войну как она есть на самом деле, а не на картинах». Художник поселяется в Евпатории, где между процедурами делает эскизы с натуры, занимается с учениками, участвует в создании городского Дворца культуры, художественной студии и даже заведует художественным отделом краеведческого музея.

Н.С. Самокиш в мастерской, 1930-е годы

Но для работы художнику-баталисту нужно было общение с участниками революции и Гражданской войны, что было невозможно в тихой Евпатории. Нужны были архивы для изучения исторических материалов, библиотека. Нужны были лошади, военное обмундирование, снаряжение для работы с натуры. Всё это было лишь в уездном городе, и Самокиш переезжает в конце 1921 года в Симферополь. Новый период жизни и творчества начинает с организации художественной студии. Педагогическую деятельность, без которой уже не может, успешно сочетает с созданием живописных полотен, с иллюстрацией книг и журналов.

Маленькой студии, организованной Николаем Семёновичем в 1923 году, в ознаменование 75-летия мастера в 1937 году было присвоено имя создателя, а через два года её преобразовали в Государственное среднее художественное училище имени академика Н.С. Самокиша.

Памятник Н.С. Самокишу перед художественным училищем в Симферополе

В 1940 году после того как 80-летний художник был награждён орденом Трудового Красного Знамени, решением городского совета улицу Кооперативная, на которой жил мастер, переименовали в улицу Самокиша. Но этот факт почему-то забудется, и на свет выплывет легенда о том, что переименования произошло по инициативе фашистских оккупантов в 1941 году.

– Эта легенда время от времени всплывает как быль, – говорит сотрудник городского музея Симферополя Людмила Вьюницкая. – Хотя в одной из экспозиций был выставлен документ, подтверждающий нелепость слухов – довоенное решение властей города. Наверное, ещё сбивает с толку и сохранившийся план Симферополя 1941 года, который составили оккупанты. А ещё – провокационная статья в газете «Голос Крыма», выходившей в годы оккупации, в которой художнику приписали слова о «глубочайшем уважении к храброму немецкому солдату». Кое-кто решил, что переименованием улицы отметили «заслуги» перед нацистским режимом выдающего художника, которых на самом деле не было.

Сказанному научным сотрудником музея есть подлинные подтверждения очевидцев. Одно из них – в книге «Поединок с «чёрной тенью» писателя Георгия Северского, командовавшего в годы войны партизанским соединением в Крыму, оно не оставляет сомнений в чистоте помыслов и преданности Родине Николая Самокиша. В дни, когда отмечалось его 100-летие, в «Крымской правде» были опубликованы воспоминания соседа художника библиотекаря В. Маркова: «Как только советские войска вошли в Крым, общественность Симферополя ответила на провокацию фашистов большой выставкой, на которой почётное место занимали патриотические картины Самокиша. Жаль только, что не было здесь последнего большого полотна художника. Предвидя неизбежный конец гитлеровского нашествия, Самокиш всю свою силу ненависти вложил в картину и назвал её «Бегство немцев». Жена художника, боясь, что оккупанты обнаружат картину, уничтожила её. Николай Семёнович жил и умер как патриот».

Заслуженный деятель искусств РСФСР 84-летний Николай Самокиш скончался 18 января 1944 года в Симферополе, похоронен на городском кладбище рядом с Всесвятским храмом.

Созданное им училище переросло в высшее учебное заведение, в котором получают образование талантливые молодые люди из разных уголков Украины. Четыре года назад, к 150-летию мэтра, в училище создан музей, рассказывающий о жизни и творчестве Самокиша. Здесь представлены оригинальные документы и фотокопии, собранные не только в Крыму, но и в Нежине, на родине художника, и в Харькове, где после войны недолго просуществовал музей Самокиша. В экспозиции отражены разные периоды жизни и творчества мастера. В центре – бюст, выполненный известным скульптором Е. Вучетичем.

В музее художника

– Жаль, что не всё запланированное к 150-летию Самокиша в 2010 году было выполнено, – сетует исполнительный директор Ассоциации заповедников и музеев Крыма Сергей Пушкарёв. – Так и не установлены мемориальные памятные доски в Евпатории, где он, пусть и короткий, но очень плодотворный период жил и работал, и в Алупке, на доме, где он подолгу гостил у своего друга директора Воронцовского Дворца-музея, первого председателя Союза художников Крыма Яна Бирзгала.

Хочется надеяться, что правительство России поможет крымским властям вернуться к этим задумкам и претворить их в жизнь.

___________

Фото – http://gallery.crimea.ua/ru/; из музея Крымского художественного училища и автора