Микрорайон Тастак в Алматы – место бойкое, деловое, шумное и дымное. Коренные алмаатинцы предпочитают не селиться здесь, несмотря на обжитость района – близость магазинов и базаров, «подручность» садиков, школ и больниц. Слишком много снующих там и сям приезжих, гастарбайтеров всех мастей и занятий. Слишком сильно коптят и без того загазованный воздух близлежащие предприятия, машины многочисленных торговцев и еще более многочисленных покупателей. То ли дело раньше, когда жизнь в Тастаке текла тихо и размеренно. Чуть более пятидесяти лет назад здесь были уютные одноэтажные усадьбы, окруженные пышными плодовыми садами. У калиток хозяйки обустраивали пестрые цветники, и обязательным атрибутом были беседки, где семейства, укрываясь от летнего зноя, попивали чаек и принимали гостей.

С микрорайона Тастак начался алмаатинский звездный период жизни Асанали Ашимова. Юный Асанали прибыл в столицу из маленького аула Байкадам Жамбыльской области, движимый желанием стать студентом сельхозинститута, и снял комнатку в доме одной русской женщины, по соседству с которой жила и моя семья. И моя совсем юная мама коротко дружила с будущим народным артистом, который, по ее словам, тогда и по-русски-то говорил с трудом, но уже чувствовались яркое актерское дарование и (природой ли данный?) аристократизм.

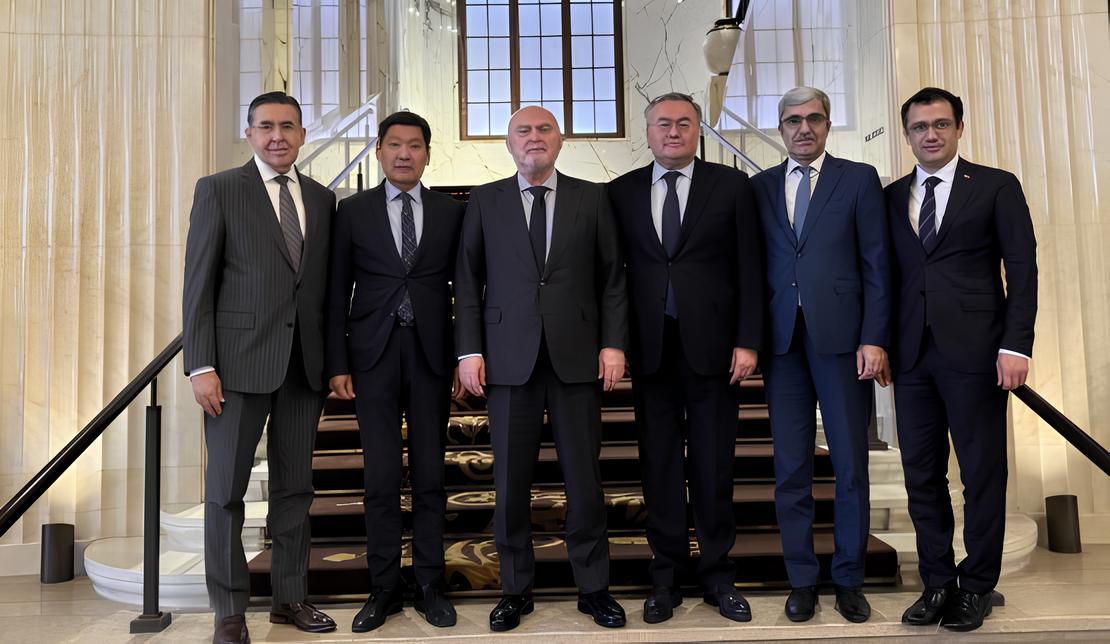

Асанали Ашимов в своей творческой мастерской во время интервью

Сегодня Асанали Ашимов – артист, режиссер театра и кино, сценарист, педагог, писатель, муж и отец – не может сказать, какая из этих «ролей» самая главная:

– Все главные и любимые, все заполняют мое сердце до сих пор. Я в полном здравии, 8 мая исполнилось 77 – две семёрки (семерка у казахов счастливое число. – О.Г.), чуть раньше меня назначили художественным руководителем драматического театра им. М. Ауэзова, имею свою творческую студию, президент международного кинофестиваля «Звезды Шакена», консультант киностудии «Казахфильм», готовлю продолжение проектов, начатых в 70-м году (имеется в виду история о разведчике Касымхане Чадьярове, начатая в фильме «Конец атамана». – О.Г.) – это о кино. В Академии искусств им. Жургенева в этом году ребята из моего курса закончили учебу. Вчера сдали последний спектакль – 19 студентов получили 19 пятерок, 17 закончили с красным дипломом – это моя радость и гордость. Сейчас набираю новый курс. Уже 12 лет в театре играю в спектакле по пьесе немецкого классика Гауптмана «Перед заходом солнца». Выбрал этот спектакль и играю, когда родится вдохновение – раз в месяц, в два месяца. Скоро умирать не собираюсь, но придет время – не откажусь.

Как сказал великий Станиславский: «Актер должен входить на сцену и выходить оттуда вовремя». Это тоже сделаю, наверно. Уже 60 лет играю на сцене, сейчас передаю свой опыт молодым. Занимаюсь литературным творчеством – скоро от Министерства культуры выходит семитомник моих воспоминаний, дневниковых записей, интервью.

Летом с дочкой и сыном собираемся на море – каждый год мы вместе ездим, иногда в Дубай, иногда на Иссык-Куль. Посетим родной аул, там я построил мечеть в честь деда, который был священником, дальше по Казахстану через горы поедем в Кентау, Чимкент, Сарыагаш и обязательно заглянем в Тараз, где открыли мой личный музей. В Таразе мне подарили целый дворец: пять больших комнат, заполненные экспонатами, которые я каждый год дополняю. Мне нравится, хороший музей, есть директор и сотрудники. Как видишь, и здесь, в моем офисе много фотографий друзей, соратников, учителей, родных. Я с ними общаюсь – задаю вопросы, и они мне отвечают иногда.

В судьбе все не случайно!

Говорят, если человек нашел свое истинное предназначение, свою миссию на земле, жизненные обстоятельства начинают складываться таким образом, чтобы помочь ему исполнить эту миссию. Так «специально» для Петра Чайковского, студента Императорского училища правоведения, неподалеку от alma mater открылась музыкальная школа, где будущий великий композитор получил возможность учиться в вечернее время, «специально» же для Чайковского вскоре эта школа была преобразована в консерваторию – судьба взращивала автора «Щелкунчика» и «Лебединого озера». Для Асанали Ашимова провидение на его жизненном пути приготовило людей, которые могли не только разглядеть его недюжинные актерские дарования, но и помочь их реализовать.

Первооткрывателем самородка стал театральный режиссер, педагог Аскар Токпанов, который убедил Ашимова поступать в консерваторию, где только что открылось актерское отделение.

После выхода в свет фильма «Конец атамана» Ашимов снискал всенародную любовь

– Мы приехали в Алма-Ату вместе с Раиымбеком Сейтметовым, с которым закончили школу в Кентау (народный артист РК. – О.Г.). Райымбек сразу поступил на актера и стал старостой, правой рукой Аскара Токпанова. Райымбек пригласил Токпанова домой, где мы жили. И я бегал там, чай подавал, Аскар Токпанов заметил меня и сказал прийти на экзамены. Я ему говорю: я же ничего не знаю, да и таланта нет. Раиымбек меня готовил, разучил я клятву Олега Кошевого, жестикулировал руками, как показал Райымбек. Пришел в комиссию, распереживался, запутался. Четыре человека сидели, и крайний – одноглазый сказал: хотел в сельхозинститут, пусть туда и идет! Третий, тоже одноглазый, сказал: парень молодой, еще подучится… Оказывается, это был Ахмет Жубанов (народный артист КазССР, композитор, дирижер, музыковед. – О.Г.) и по его словам меня допустили до второго тура. Затем большую роль в моей творческой биографии сыграл Ефим Арон. Мне посчастливилось уже на первом курсе сыграть эпизод в его фильме. Такой случай был. Мне надо было уйти со съемок экзамен сдавать в институте. Я предупредил ассистента режиссера, но он забыл. А я тогда забитый был, несмелый, мялся, мялся, смотрю четвертый час. Просто снял костюм и ушел. Когда меня Арон потерял, ругался громко и матерился на всю киностудию. Через год-два иду по киностудии, а навстречу Арон, я хотел незаметно свернуть, не получилось, Арон подозвал меня и говорит: «Ты – молодец, учеба важнее» и взял меня в свой фильм «Ботагоз» без проб. Я считаю его своим крестным отцом в кинематографе. Конечно, сильно обогатил меня и в творческом, и в человеческом плане мой тесть Шакен Айманов. Про него я хочу сказать, что помимо того, что он был великий мастер, Шакен был настоящим человеком, с высокими моральными качествами.

Еще я своим учителем считаю актера Жана Габена, хоть мы и не встречались никогда, я учился у него по его киноработам. Жан Габен – это высший класс. Меня даже сравнивают иногда с ним, Андриасян назвал меня Жан Габен-бай (Рубен Андриасян – художественный руководитель русского театра драмы в Алматы. – О.Г.). Французская актерская школа мне нравится, там настоящие актеры есть, а в американской школе только спортсмены и модели!

А. Ашимов в роли Кенжетая в фильме Ефима Арона «Ботагоз» (1957 г.)

Ars longa, vita brevis

(Путь искусства долог, жизнь – коротка (лат.))

Народный артист СССР, народный артист Республики Казахстан. На счету – около 30 ролей в кино, среди которых легендарная квадрология о Касымхане Чадьярове («Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Маньчжурский вариант», «Кто вы, господин Ка?»), на театральной сцене им воплощено бесчисленное количество образов, поставил пять фильмов («Год дракона», «Легендарный Чокан», «Полынь», «Козы Корпеш и Баян Сулу», «Дом у соленого озера»). Написал сценарии к фильмам «Козы Корпеш и Баян Сулу», «Маньчжурский вариант», «Дом у соленого озера», «Объяснение в любви», «Выстрел на перевале Караш». Автор нескольких книг. Звания и награды можно перечислять долго и пространно, из тех, которые выделяет особо, – лауреат Государственной премии КазССР и СССР, кавалер ордена М. Ломоносова за достижения в области искусства. Народные звания, которыми гордится: любимец женщин, «визитная карточка» казахстанского кинематографа и даже секс-символ 70-80-х годов.

Несмотря на очень плодотворную творческую жизнь, многое у артиста Ашимова осталось нереализованным. Уже распрощался с мечтой создать образы Гамлета, Отелло – годы не те, время упущено, да что там говорить – давнее стремление сыграть короля Лира на театральных подмостках тоже осталось только в грезах. По словам мэтра, нет режиссера в Казахстане, который все-таки бы «замахнулся на Уильяма нашего Шекспира». Режиссер русского тетра драмы Р. Андриасян предлагал Ашимову сыграть эту роль на своей площадке. Но народный артист поставил условия: «Я буду играть только на казахском языке, чтобы не думать, куда в русских словах ставить ударение». Нам, зрителям, остается только сожалеть о том, что выдающийся режиссер не пошел навстречу великому артисту и не решился на смелый и интересный эксперимент – игры на национальном языке, которая, к слову, уже давно и успешно практикуется во всем мире.

– Что касается кино, сейчас обдумываю идею: старик, который все на свете знает, все умеет, на многих языках говорит. Ему все надоело: город надоел, суета. И он ушел в степь. Там все обустроил: водопровод, электричество – все сам сделал, потому что очень грамотный. Сам себя кормит – охотится на уток, зверей же не убивает. Появляются щенок и мальчик. Много внутренних, философских диалогов будет. Старик будет разговаривать со щенком. Сам ему вопросы задавать, сам отвечать. (Асанали изображает диалог с воображаемым щенком, смеется). Вырастит мальчика, и он уедет, станет актером в Голливуде и во время исполнения трюка он погибнет. Старик узнает об этом через Интернет, горюет, и финальная сцена – старик уходит навстречу закату солнца. Такая метафора: закат солнца – закат жизни. Это моя идея, сценарий будет писать Александр Бородянский (российский сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ. – О.Г.).

«Сыграв Касымхана Чадьярова, я понял, что я – красивый мужчина и мне идет бородка а-ля Касымхан!»

Женщина должна и вдохновлять, и заботиться!

Мужчина в традиционной казахской семье по статусу наподобие царька. Он – центр маленькой Вселенной, интересами и нуждами которого живут все остальные члены семьи. Асанали и не скрывает, что очень патриархален. Несмотря на это, он был женат четырежды. Четвертая жена – Багдат более чем на четверть века младше супруга. Казалось бы, типичная история личной жизни успешных и знаменитых «возрастных женихов», которые рано или поздно обзаводятся «токал» (младшая жена у казахов). Но история Асанали Ашимова не такова – это драма человека, испытавшего горечь невосполнимых потерь.

Со своей первой женой Майрой – будущей известной оперной певицей и дочерью знаменитого казахского кинорежиссера Шакена Айманова он познакомился, еще будучи студентом. Как рассказывает народный артист, ему понравилась подружка Майры – балерина. Но балерина была холодна, как снежная королева, а Майра, наоборот, ласково улыбалась. На вопрос, который задают часто журналисты, был ли в этом браке расчет, Асанали решительно отвечает «нет!», хотя и признается, что Майра любила его больше, чем он её.

По словам Асанали Ашимовича, Майра Айманова была главной женщиной в его жизни. Сама – яркая звезда и личность, дочь учителя, представительница золотой алмаатинской молодежи, Майра, как истинная восточная женщина, видела смысл своей жизни в служении семье и мужу. Она была мудра и терпелива, великодушно прощала мужу-актеру его увлечения, растворялась в его проблемах. Лучшие свои роли он сыграл при Майре и считал ее своим талисманом удачи. Именно благодаря Майре, их сыновья – архитектор Мади и актёр Саги стали такими красивыми и душой, и внешне, уверен Асанали.

На съемках фильма «Легендарный Чокан» (1984 г.). Режиссер – Асанали Ашимов, исполнитель роли Чокана Валиханова – Саги Ашимов

Беда, как водится, не пришла одна – они ушли один за другим: сначала не стало Майры, затем Асанали похоронил обоих своих сыновей. За несколько лет потеряв всю семью, Асанали остался вдвоем со своей старенькой матерью. «Он в эти трагические дни, месяцы и годы пребывал в чрезвычайном напряжения духовных и физических сил, даже в состоянии прострации, нервного срыва. Они его частенько сваливали на больничную койку», – вспоминает его друг экс-министр здравоохранения Торегельды Шарманов.

Затем был недолгий второй брак и еще более краткосрочный третий. Наверное, психологи назвали бы эти союзы «стрессовыми браками» – он искал ту, которая и лицом и характером повторит его любимую Майру, но схожесть, увы, ограничивалась только внешностью.

От этих браков у Асанали горячо любимые дочь и сын. Со времен утрат он всегда стремится увековечить имена своей первой семьи в своих детях и внуках. Дочь от третьего брака зовут Сагина в честь Саги, сына хотел назвать Жалгас (продолжение), правда, жена настояла на имени Олжас, внучку Мадия назвали в честь первенца Мади. Самого младшего сына, которого родила Багдат, актер хотел назвать Сагмади, но молодая жена уговорила назвать, как и отца, Асанали. Вообще в казахских семьях не принято давать сыну имя отца, но Асанали пошел жене навстречу: «Она хочет, чтобы в ее жизни Асанали всегда был рядом, и пусть будет так».

С четвертой женой Багдат, медиком по специальности, Асанали познакомился в больнице. Она ему понравилась сразу, но, уже будучи многоопытным женихом, Ашимов сначала навел о потенциальной избраннице справки, смущала актера и огромная, в 34 года, разница в возрасте. Рекомендации оказались самые благоприятные, и вскоре Багдат получила статус жены, подруги, соратницы. «Она заботится обо мне, опекает меня. Она – мой надежный тыл. С ее появлением в моей жизни снова начался период творческого взлёта», – говорит Ашимов. В этом году их сын – маленький Асанали идет в школу, и отец, замечая в своем малыше проявление артистических наклонностей, с тревогой говорит, что не хотел бы видеть Асанали Ашимова-младшего в цеху лицедеев – изменились принципы профессии, подход. И это Асанали Ашимову не по нраву.

Асанали Ашимов-старший с Асанали-младшим и женой Багдат

Асанали и политика: не надо драматизировать, давайте дружить!

Для многих, знакомых со скандалом, связанным с появлением в Казахстане журнала, представившего Гитлера как мудрого руководителя государства, сумевшего сплотить народ вокруг «национальной идеи» (причем не уточняется степень цинизма самой «идеи»), неприятной неожиданностью стало появление любимого актера в стане тех, кто высказался в поддержку главного редактора. Возможно, из-за того, что народный артист сам незадолго до появления скандального номера стал главным героем журнала, и такой шаг был проявлением благодарности.

Было трудно поверить, что как человек, патриот, как сын отца, погибшего на войне, Ашимов разделяет мнения, высказанные авторами журнала. Актер разъяснил свою позицию. Он считает, что, недопоняв, русскоязычные журналисты, выступившие с критикой, драматизировали ситуацию:

– Там никакого восхваления нет. Гитлер представлен как злодей. Я уже говорил, что человеком-легендой может стать и отрицательная личность. Русскоязычные журналисты просто не поняли и подняли шум из-за того, что там президент Путин в плохом свете представлен.

Вообще мне политика не интересна. Я, конечно, имею свое мнение о событиях, которые происходят. Но мне открыто нельзя говорить – наше руководство недовольно будет. Политики тоже артисты – каждый играет свою роль. Ну и пусть играют.

Мы, люди искусства, имеем все возможности для того, чтобы изменить мир к лучшему, остановить отрицательные явления. Поэтому нужно налаживать именно культурные связи. Раньше мы хорошо дружили. Часто встречались в Москве на съездах, пленумах кинематографистов, знали, кто чем дышит, кто что снимает. Теперь мало общения – вот недавно Татьяна Самойлова умерла, смотрел передачу, увидел знакомые лица. Когда приезжаю в Москву, вижусь с Олегом Табаковым. Никого не осталось из моих сверстников, друзей – только он. Ульянов, Смоктуновский, Ефремов – увы, их нет уже. Но в Москву редко езжу, поводов нет. Так что, уважаемые коллеги из стран СНГ, давайте дружить и совместно менять мир в лучшую сторону, мы можем это делать, и мы должны это делать!

_____________

Фото – www.caravan.kz, www.kino-teatr.ru и автор