К началу февраля 1945 г. советские войска освободили большую часть Польши и захватили плацдармы на реке Одер в районе городов Кюстрин и Франкфурт-на-Одере, заняв позиции в 70 км от Берлина. В то же время в Померании оставалась немецкая группа армий «Висла», которая представляла фланговую угрозу соединениям 1-го Белорусского фронта и замедляла подготовку к решающему наступлению на Берлин.

10 февраля 1945 г. командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков направил в адрес И.В. Сталина доклад о плане Берлинской наступательной операции. План предусматривал наступление на узких участках (5–7 км) с сосредоточением артиллерии с плотностью 250–300 орудий на километр фронта. Для операции на берлинском направлении привлекались пять общевойсковых и две танковые армии. Наступление, которое должно было завершиться взятием Берлина, предполагалось начать 20 февраля.

В то же время, как отмечал в своих воспоминаниях маршал Жуков, «в первых числах февраля стала назревать серьезная опасность контрудара со стороны Восточной Померании во фланг выдвигавшейся к Одеру главной группировки фронта». За счет переброшенных с Западного фронта дивизий немцам удалось восстановить фронт на Одере, в то время как в советском тылу оставался ряд городов-крепостей, удерживаемых гарнизонами противника, таких как Познань, Шнайдемюль, Арнсвальде и ряд других. Эти крепости сковывали часть советских войск и осложняли логистику 1-го Белорусского фронта.

В таких условиях наступать на Берлин Жуков посчитал делом крайне авантюрным и рискованным. Все эти факторы вынудили советское командование пересмотреть свою стратегию и развернуть части 1-го Белорусского фронта в сторону Померании. Наступление на Берлин было отложено.

Первоначально Восточная Померания оставалось в зоне ответственности 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, который с января 1945 года наступал в Восточной Пруссии. В ходе этих боев войска Рокоссовского понесли большие потери в людях и технике, средняя численность советских стрелковых дивизий составляла 4-5 тысяч человек, значительная часть танков и САУ нуждались в ремонте. Все эти факторы не способствовали успеху на первом этапе Восточно-Померанской операции.

Для нацистской Германии Померания обладала важным экономическим значением не только потому, что здесь было размещено большое количество военных заводов, но и поскольку она являлась поставщиком сельскохозяйственной продукции. Кроме того, в Данциге и Гдыне базировался германский военный флот, включая новейшие подводные лодки XXI серии. Показательно, что данный вопрос обсуждался на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Так, адмирал Э. Канингхэм, представлявший на конференции моряков Великобритании, говорил о трудностях в борьбе с новейшими немецкими подводными лодками. Завершая свой доклад, британский адмирал заявил: «Как моряк я хочу, чтобы русские поскорее заняли Данциг».

Колонна советских САУ СУ-76M входит в населенный пункт в Северной Померании

10 февраля после артиллерийской подготовки советские части перешли в наступление на позиции 2-й армии вермахта. Продвижение шло в условиях наступившей распутицы и практически без оперативной паузы. В результате к 19 февраля советские войска продвинулись на 70 км и овладели городами Эльбинг, Швец и Шенау. Однако немцы оказывали упорное сопротивление, которое опиралось на удобную для обороны лесисто-озерную местность Померании. Противник стремился удерживать каждую занятую позицию, а также переходил в контратаки.

Особенно упорное сопротивление немцы оказывали в городах и крупных населенных пунктах. К 19 февраля части 2-го Белорусского фронта фактически приостановили свое наступление. Для овладения Восточной Померанией привлекался 1-й Белорусский фронт.

Немецкое контрнаступление под Арнсвальде (16-25 февраля 1945 г.)

Осознавая угрозу наступления на Берлин, командование вермахта решило нанести контрудар во фланг 1-му Белорусскому фронту с целью «разбить русских севернее реки Варта и сохранить связь с Западной Пруссией». В случае достижения своих целей немцы выходили в тыл советским плацдармам на Одере, что могло привести к катастрофическим последствиям. Для операции, получившей кодовое наименование «Солнцестояние» привлекалась 11-я танковая армия СС под командованием обергруппенфюрера СС Ф. Штайнера, которая была хорошо укомплектована новейшей бронетехникой и мотивированным личным составом. В ее состав входили такие дивизии, как «Нордланд», «Недераланд», «Валлония», «Лангермак» и «Шарлемань», укомплектованные добровольцами-нацистами из Северной Европы, Фландрии и Франции.

16 февраля после артиллерийской подготовки эсэсовцы перешли в наступление на позиции советской 61-й армии генерала П.А. Белова и 2-й гвардейской танковой армии генерала С.И. Богданова. К 19 февраля немцам удалось деблокировать 3-тысячный гарнизон города-крепости Арнсвальде, однако на этом их успехи закончились. Уже 21 февраля немцы оставили Арнсвальде по причине полного разрушения города и его непригодности к обороне. Операция «Солнцестояние» полностью провалилась. Ф. Штайнер был снят с должности и заменен на генерал-полковника Э. Рауса, а сама армия была переформирована в 3-ю танковую армию. В то же время советскому командованию стало очевидной необходимость скорейшего разгрома противника в Восточной Померании.

Наступление на Кольберг (24 февраля - 18 марта 1945 года)

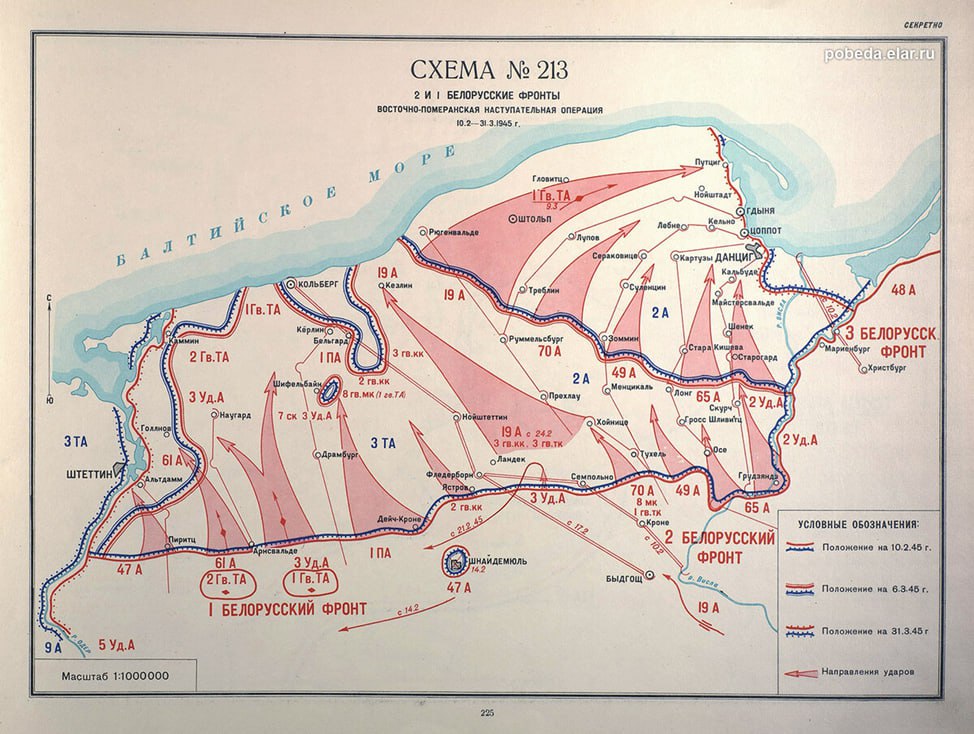

17 февраля 1945 года в войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов поступила директива Ставки Верховного Главнокомандования. Согласно ей, главный удар планировалось нанести в общем направлении на Кольберг – город, находящийся на побережье Балтийского моря. Тем самым части группы армий «Висла» рассекались надвое и уничтожались по частям. Переход в наступление намечалось осуществить по мере готовности войск.

Карта Восточно-Померанской наступательной операции

Наступление 2-го Белорусского фронта началось 24 февраля. Главный удар наносила 19-я армия, которая была переброшена с Карельского фронта и не имела опыта боев с немцами. Однако благодаря грамотному планированию уже в первый день советские войска вклинились в оборону 2-й немецкой армии на 10-12 км. В прорыв был введен 3-й гвардейский танковый корпус генерала А.П. Панфилова, после чего темпы наступления возросли. К 4 марта советские войска вышли к Балтийскому морю и овладели крупным промышленным центром Померании – городом Кезлиным. 7 марта части 2-го Белорусского фронта вышли на восточную окраину Кольберга, соединившись с войсками Г.К. Жукова.

1 марта после мощной артиллерийской подготовки в наступление перешел 1-й Белорусский фронт. Основную роль во взломе обороны немцев сыграли 3-я ударная и 61-я армии, которые уже к середине дня овладели главной полосой обороны немецкой 3-й танковой армии. В бой были введены 1-я и 2-я гвардейские танковые армии, благодаря чему уже в первый день советские войска продвинулись на 20-25 км.

Далее произошел стремительный прорыв советских танкистов к берегам Балтийского моря и выход на западные окраины Кольберга. Таким образом, советские фронты полностью реализовали замысел Ставки и рассекли группу армий «Висла» на две части – 3-я танковая армия вермахта была оттеснена к Одеру, в то время как 2-я немецкая армия отступила к Данцигу и Гдыне.

Одним из примечательных эпизодов Восточно-Померанской операции является штурм города-крепости Кольберга. Его гарнизон насчитывал 4 тыс. человек и включал в себя подразделения фольксштурма, пулеметный батальон, а также железнодорожные и строительные части. Оборону города поддерживали огнем корабельной артиллерии несколько германских эскадренных миноносцев, базировавшихся в порту. Основную роль в штурме города играла 1-я армия Войска Польского под командованием генерала С.Г. Поплавского. По своей выучке и боевому опыту польские части существенно уступали Красной армии, из-за чего штурм Кольберга затянулся. За счет численного превосходства и огня советской тяжелой артиллерии польская пехота все же оттеснила немцев к прибрежной полосе, откуда в ночь с 17 на 18 марта были эвакуированы остатки немецкого гарнизона, а также раненые и беженцы. После войны город был передан Польше и получил новое название Колобжег.

Части Войска Польского на марше

После завершения штурма Кольберга войска 1-го Белорусского фронта разгромили последний плацдарм противника на восточном берегу Одера в районе города Альтдамма, откуда остатки немецких войск отступили в Штеттин. По итогам этих боев было взято 12 тыс. пленных, захвачено 126 танков и самоходных орудий, а также более 200 орудий. В истории немецкого 3-го танкового корпуса СС итог боев за Альтдамм характеризовался как «полное уничтожение корпуса». От эсэсовских полков и батальонов в строю осталась одна десятая часть.

Штурм Данцига и Гдыни (14 марта – 4 апреля 1945 г.)

К 14 марта части 2-го Белорусского фронта вышли на подступы к Данцигу и Гдыне. Эти военно-морские базы представляли собой подготовленный к длительной обороне укрепленный район. Укрепления Данцига состояли из цепи фортов новой постройки, а также бетонных долговременных огневых сооружений, находившихся на командных высотах. Оборона Гдыни также опиралась на бетонные и деревянно-земляные огневые точки. Обе военно-морские базы располагали стационарными зенитными батареями, орудия которых имели возможность вести огонь как по воздушным, так и по наземным целям.

Бои за Данциг и Гдыню приняли ожесточенный характер. По оценкам маршала К.К. Рокоссовского, в этом районе была блокирована немецкая группировка численностью в 100-120 тысяч человек, которая, не желая капитулировать, отвергла ультиматум советского командования. Показательно, что для овладения Данцигом и Гдыней 2-му Белорусскому фронту была выделена 1-я гвардейская танковая армия генерала М.Е. Катукова из состава 1-го Белорусского фронта. Темп наступления советских войск составлял 1-1,5 км в день, а в некоторые дни продвижений не было вовсе. Перелом в боях наступил 23 марта, когда части 49-й и 70-й армий овладели городом Цоппотом и рассекли 2-ю немецкую армию на две части.

САУ ИСУ-122 и танки М4 «Шерман» во время боев на улицах Данцига

Основную роль в штурме Гдыни сыграли 19-я армия генерала В.С. Романовского, а также танковая армия М.Е. Катукова. 2-я ударная, 49-я, 65-я и 70-я армии освобождали Данциг. Решающий штурм обеих крепостей начался 26 марта. Немцы оказывали упорное сопротивление, опираясь на крупные здания и заводские корпуса. В свою очередь Красная армия применяла штурмовые группы, которых поддерживали танки, самоходные установки и артиллерия на прямой наводке. По фортам и кораблям в портах наносили удары советские бомбардировщики и штурмовики. В итоге сопротивление немцев было сломлено. 28 марта была освобождена Гдыня, а к 30 марта очищен от немецких войск и Данциг. 4 апреля были уничтожены и взяты в плен остатки 2-й немецкой армии севернее Гдыни. А вот остатки немецких войск в дельте Вислы и на косе Хель капитулировали лишь 9 мая.

По итогам стратегической операции была разгромлена восточно-померанская группировка противника, а также устранена угроза контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта. Возникли условия для наступления на Берлин и скорейшего завершения войны. Только пленными немецкие войска потеряли свыше 100 тыс. человек. При этом победа в Померании досталась советским войскам тоже дорогой ценой – потери двух фронтов составили свыше 172 тыс. человек, из которых около 53 тыс. – погибшие и пропавшие без вести.

По итогам войны Восточная Померания стала территорией Польши. Однако в современной Польше предпочитают не вспоминать о вкладе Красной армии и Войска Польского в освобождение Поморья – важнейшего региона с крупными городами и портами. С 2016 г. в Польше демонтируются все памятники, пропагандирующие коммунистическую идеологию. В эту категорию входят в том числе и памятники воинам Красной армии. Так, по данным Минобороны РФ, в Польше снесено свыше 80% памятников советским воинам.

Тем самым польские власти борются с исторической памятью об освобождении своей страны, вычеркивая из своей национальной истории героические страницы, связанные с участием Войска Польского в сражениях 1945 года.